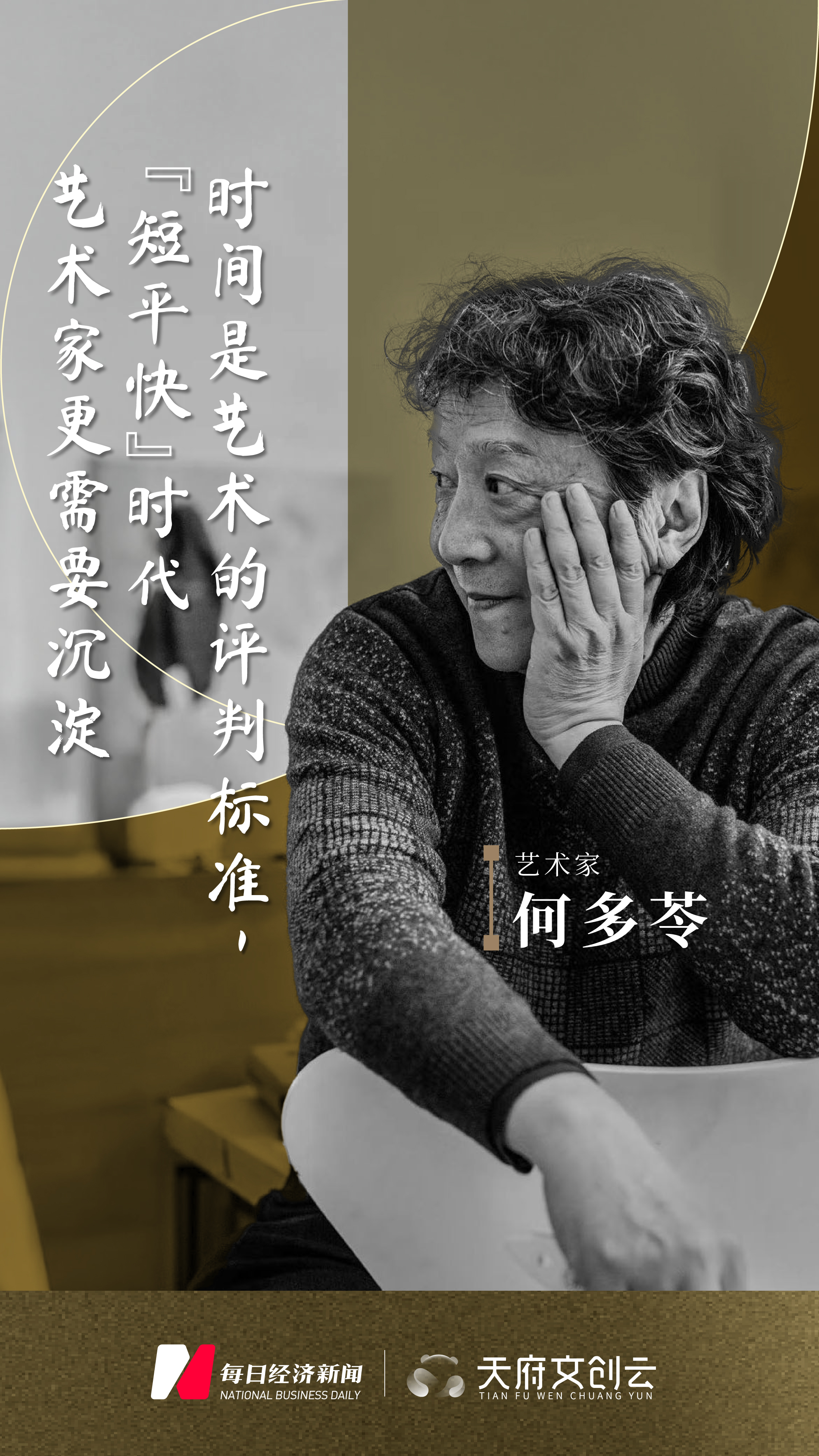

从成都的蓝顶艺术区一期的侧门跨进来后,何多苓向我招手,一路健步走来。眼前的他,和出现在媒体中的形象并无差别,一袭黑衣,神情淡然。

他的步子迈得大且快,在加快步伐之后,我随同他一起进入了这间“带花园的工作室”。相比于园区内其他艺术家的工作室,这里的花园面积是最大的。

开灯、通风、烧水、泡茶、就座……我们的采访就此开始。一切发生得实在太快,很难相信坐在《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)面前的,是一位出生于1948年的“老辈子”。

除了必要的社会活动以外,何多苓将目前的生活压缩到“极其简单”,“除了睡觉,大概90%的时间都是在画画。”他说,今年以来,想要在创作上追求更“自由”和“随意”。

何多苓与我分享了一些自己的观察:对于绘画,有时留有未完成和待完成的部分,说不定有另外的魅力;AI可能会抢一部分人的“饭碗”,但是抢不了那么多;艺术的评判标准,需要时间的筛选;文化是城市真正意义上的传统。

一个插曲在于,当记者展示出用AI绘画软件生成的安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth)风格的画作时,何多苓表现出极大的兴趣,兴奋地赶紧让记者发给他,“要用多少素材,才能让AI能够学习到这种程度?”

自称“梭边边”的他,其实,一刻也没有停止对世界的关注与思考。

90%的时间都在画画,留有未完成的部分说不定更有魅力

NBD:目前,你的工作和生活状态是怎样的?

何多苓:我的生活非常简单,就是每天画画,其他方面尽量简化。每天我会在工作室大概花4个小时在这上面。晚上我在家里也画,灯光下色彩不太合适,我就在家里画素描。除了睡觉,大概90%的时间都在画画。

第一,我确实喜欢画画,很享受这个过程;第二,我也有很多展览,画画也要用来办展览。当然,办展览实际上不是目的,而是画画过程中的一个应该有的结果。

NBD:提到画画,今年以来主要想表达的是什么?

何多苓:想要画得更自由一点,更随意一点,把手和脑结合得更好。做了五六十年的一件事,尽可能把它放到一个新的维度上去表达,而不一定是新的高度。

现在的画法上,我也尽量显示画画的过程,让观众看到作品是怎么画出来的,中间经过了怎样的处理和纠结,以及经历了多少时间。这实际上是中国绘画的一种方法,不是给你看一个最后的结果,而是过程也一并显示。

绘画的思路上,最早是要画一个完整的画面,追求一种完成度和完整性。现在,我有新的认识:完成度是相对的,不是说非得把某一个画面呈现到一种无法再画下去的状态。有时候留有未完成和待完成的部分,说不定反而有另外的魅力。

NBD:绘画作为一种视觉表达,其素材的来源上也通过各种媒介呈现。现在我们接收、处理各种信息,可能一部手机就足够。这对你的创作有没有什么影响?

何多苓:变化是很大的。

除了写生,我其他的画还是根据照片进行创作的。以前的照片,基本上是用照相机拍的;现在基本用手机随意拍摄,哪个画面有感觉,我就会放到手机的P图软件上,用各种滤镜对画面进行修改。当然,我还是会把照片打印出来,作为创作时参考的依据。

整个过程可以总结成一种类似今天AI(人工智能)的处理方式。只是从手机上的人工智能,变为我自己主观智能的处理,再回到自己的手上把它画出来。

这个过程很重要,画了几十年的画,手感也随着大脑的指挥不停地在变,它会直接体现在我的画面上,而这也直接影响了画面的表达。

AI可能会抢部分人的“饭碗”,但是抢不了所有人

NBD:这两年来,生成式人工智能对内容创作已经带来或显示出极大的影响。以AI绘画的某款软件为例,从一开始的1.0版本再到最新的6.1版本,可以看到它的安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth)风格的作品是越来越像了。

何多苓:你提到,从1.0到6.1,这对AI而言也是个学习过程,跟我们一样,也是在获取信息。我觉得这对绘画不是冲击,反而是一种相辅相成。

人工智能到现在有非常强的能力了,但是暂时还没有主观的思维能力,优势在于它的学习能力,这是人脑没有办法比的。所以也不能叫“创作”,它输出的还是一个综合学习和信息处理的结果。

比如,我有学生用AI来做草图,他会把他的意图用文字描述的方式,再用一些类似图像的辅助方式输入给AI,让它不停地运算和学习,期间还要进行具体的调整,它最后出来的画面是可以直接复制到油画上的。

我认为这和通过大脑指挥手去画草图没有本质区别,就是一种智能的运算过程,只不过一个是人工智能,一个是人的智能而已。

很多人表示“恐怖”,觉得好像会被AI取代,但我觉得不会。AI能画,你还是可以继续画。说不定以后的展览是AI绘画和人的绘画展出,互相进行比较和较量。人工智能的发展是人类文明的一大进步,这种进步是要去欢迎它的,而不是因为人类怕被取代就去消灭了它。

NBD:不可否认的是,确实有许多人对于生成式人工智能表达出了担忧,或者焦虑。

何多苓:对于某些行业而言,冲击可能是比较厉害的,因为它会让人丢工作,很多职业也会发生变化。

但对绘画而言,还没有大的威胁,比如AI做的画如何呈现在油画布上,还得用手绘,用3D打印都还不行,这里面有包括手感在内的东西,还得还得人来呈现。

NBD:假如某一天像3D打印之类的技术可以完成上述过程了呢?毕竟科技进步的速度是肉眼可见的快。

何多苓:这也是可以想象的。这也很有趣,我画,它也画嘛。它可能会抢一部分人的“饭碗”,但是抢不了那么多。

绘画作为人类最早的审美方式之一——原始人就开始岩画,儿童的第一项兴趣几乎都是涂鸦——就是本能,本能很难被电脑取代。很大程度上,人还是有用手去工作的冲动。

时间是艺术的评判标准,“短平快”时代艺术家更需要沉淀

NBD:和上一辈相比,现在包括画家在内的内容创作者,接触到的是完全不同的媒介和不同的技术。他们的创作内容和方式,可能又是不同的了?

何多苓:确实,他们的表达方式和图像成果与我们此前的不一样,这是非常可贵的一件事。

现在年轻人画的画,跟我画的画是两码事,我们的审美方式、图像处理方式完全不一样了。现在的人会获取大量碎片化的信息,对于青年画家来说,他们就用这种方式来组成画面,这也是一个国际潮流。而这也没有对错之分,背后是每一代人的生活方式。就像我经常给学生讲:我不能用我对世界的理解来强加给你,而是我看了你是怎么画的以后,再来讨论你的画面。

NBD:那我们的评判标准是什么?其中会有高下之分吗?

何多苓:时间的筛选。

博物馆、美术馆里边那么多名画,从千百年前开始,到现在筛选出来的就这么些人,可能90%以上的画家都被淹没了,我们甚至都不知道他们的存在。它实际上就是一个高下之分。这种高下之分恰好是艺术行业的唯一标准,因为艺术行业已经没标准了,想怎么弄都是你的事。

在此之中,学习很重要,所有一点一滴的积累,虽然最后可能完全没有体现在画面上,但它作为一种长期训练积累形成的肌肉记忆,对于画画还是非常重要的。

NBD:那如果我们用AI来绘图,是不是就在肌肉记忆的训练上“讨巧”了?毕竟它省略了一个用手画图的过程。

何多苓:从某些方面来看,AI确实是在代劳。但是依旧需要一个学习的过程,就算是AI绘图,你也得学习吧?需要把你的经验放到AI上,让它去实现。本质上它只是一个工具而已。至少现在还是这样。

NBD:保持学习之外,一位艺术家,或者一名内容创作者想要在“短平快”的时代节奏中走得更远,需要怎样的心态?

何多苓:还是需要沉淀下来。“短平快”时代,艺术家可能还来不及进入美术史,就已经过气了,被新的人覆盖了。这种情况会出现,只能说明沉淀得还不够。

另外,由于医疗条件提升等各种科技进步的原因,我们的生命是很漫长的。而在“短平快”时代之下,我们还是需要慢节奏,两者要结合起来。如此,再加上必要的沉淀——你的孤独,你的远行,你的思索等等,把这些东西沉淀一下,甚至是很长一段时间,是会有益处的。

文化是城市真正意义上的传统,要保留、发展城市的内生活力

NBD:具体谈到有关一座城市的创作氛围的话,很多人会说到成都的包容性。在你看来,这种包容性对于内容创作而言有什么作用?

何多苓:成都的包容性体现在各个方面。艺术家在这能够待得非常放松,有机会和时间去进行自己的工作。就像我们这个区域,大家关起门来工作,彼此不干涉,也不去评价别人,经常聚到一起吃吃喝喝,但是不谈艺术。

成都目前还没有藏家体系,还是一个艺术家创作的地方。不过,成都形成了一种良性循环,有丰富的文化活动,市民也感兴趣,这绝对是个好事情。这对市民特别是儿童而言,潜移默化之中,他们的美育就会提高。说不定某一天,成都的藏家就有了,艺术市场也就有了。

NBD:在城市更新的背景下,包括成都在内的地方都在尝试将原有的文化气息留住。像你之前的创作基地——玉林,现在也成为了年轻人和老市民之间的融合地带。

何多苓:虽然还没有保留画室,玉林其实还保留了我们当年的那种艺术氛围,有一种传统在呈现。直到今天,青年艺术家还是愿意去玉林。这种文化氛围,可以成为滋养他们创作的养分。

文化是一座城市真正意义上的传统,尤其对于成都这样的城市而言,市民文化的表达是最充分的。拿摆摊来说,年轻人开一个小摊儿,既能挣钱,也能玩。或许对他们来说挣钱还不重要,其实就是为了玩。挣钱和玩是相辅相成的,里面有文化含量,也有商业含量,他们的生活也能维持下去。

NBD:换句话说,这种内生的市民文化的活力是很重要的?

何多苓:是的,这就是城市的活力所在。就像太古里一样,本身是一个高端消费区,但它周围的老街同时也在散发出烟火气。这就显示出一种活力,一种多样性。太古里是一面,旁边的老街是一面,两者相辅相成。不是说太古里高端,都要穿西装才能进来,而是说它和周边围绕的老街一起,才形成了一种氛围。类似的文化形态,不是要比较粗暴地去否定它,再制造出一种全新的模式,而是要保留它,再发展它。

转载请注明来自共享纸巾,本文标题:《 对话何多苓:AI能画,你还是可以继续画 》

闽ICP备19021180号-2

闽ICP备19021180号-2